每年诺贝尔经济学奖的颁发,都会引发人们对经济学前沿成果的关注,并且可能产生对获奖成果的争议。今年也不例外。2024年10月14日,诺贝尔经济学奖授予三位美国经济学家,他们是麻省理工学院(MIT)教授阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)、麻省理工学院教授约翰逊(Simon Johnson)和芝加哥大学教授罗宾逊(James Robinson)。诺奖委员会认为,他们的主要贡献是研究了制度是如何形成的,以及制度如何影响了社会福利。三位获奖者有一系列三人合作的学术论文,并且阿西莫格鲁教授又分别和他们俩有一些两人合作的学术论文和著作。因此,通常认为阿西莫格鲁是这次诺奖三人组中的领头者。本文将介绍阿西莫格鲁及其合作者在制度经济学研究方面的主要成果,包括制度的起源、制度的变迁以及制度的经济绩效三个方面,最后谈谈今年的诺奖成果对中国国家治理和经济发展的启示。

一、制度的起源

首先,制度经济学领域不是第一次获得诺贝尔经济学奖,而是多次获得了诺贝尔奖。早在1993年,诺贝尔奖就授予了研究制度的经济学家诺斯(Douglass North),以表彰他在制度变迁方面的开创性研究。因此,很多人会将今年的获奖成果与诺斯的贡献进行对比。诺斯认为,制度是约束人们行为的一系列规则、遵从程序、道德和伦理行为规范,其目的是最大化委托人的财富或者效用。简单地说,制度包括各类法律法规、政策(正式制度)或者风俗习惯(非正式制度)。通过研究16-18世纪荷兰和英格兰的崛起,诺斯认为保护产权的制度是促进经济增长和西方世界崛起的关键因素。从那时起,经济学家们逐渐认识到制度的重要性。而在此之前,标准的新古典教科书里并没有制度的角色,也没有政府的角色。

尽管诺斯以及科斯、威廉姆森等新制度经济学家获得诺贝尔经济学奖,彰显了制度、产权、契约或者治理对经济效率的重要性,但是对于制度究竟是如何产生的,学者们并没有深入的研究,也没有形成共识。在这方面,阿西莫格鲁、约翰逊和罗宾逊三人2005年的合作论文对此提供了一个逻辑一致的分析框架,从而为分析制度的起源和变迁提供了一种思路。

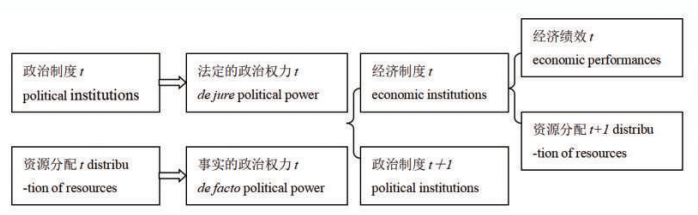

阿西莫格鲁等人认为,政治权力决定了经济制度,经济制度决定了经济绩效。政治权力通过两个渠道决定了经济制度:其一是政治制度决定了法定的政治权力(de jurepolitical power),其二是资源分配决定了事实上的政治权力(de facto political power),然后这两种政治权力共同决定了经济制度以及下一期的政治制度。经济制度在决定经济绩效的同时,还决定了下一期的资源分配(图1)。这样,政治制度和经济制度之间就形成了一个闭环。

图1 制度的起源

阿西莫格鲁等人关于制度起源的分析框架表明,政治制度和经济制度会相互影响,上一期的制度会影响下一期的制度。因此,我们在分析制度起源时,不能将不同属性和不同时期的制度割裂开来,而必须从历史的、整体的角度理解制度。

阿西莫格鲁等人不仅从动态的角度揭示了制度的起源,而且进一步打开了制度“黑箱”。虽然人们现在都同意“制度是重要的”(institutions matter),但是究竟制度包括哪些内容呢?阿西莫格鲁和约翰逊2005年共同发表的一篇论文,将抽象的制度分解为两种具体的制度:一种是产权制度(property rights institutions),它主要度量政府和公民(或企业)之间的纵向关系,反映了政府对私人财产权和人身安全的保护;另一种是契约制度(contracting institutions),它主要度量平等的民事主体(个人或企业)之间的契约关系,反映了法律法规的执行程度。更进一步,他们发现产权制度比契约制度更重要。因为个人可以通过改变正式或非正式契约的方式来规避契约制度的不完善,但是很难逃脱被政府掠夺的风险。相对诺斯而言,他们不仅揭示了制度的起源,而且区分了不同制度的重要程度。

二、制度的变迁

历史上,不同国家在不同时期,甚至在同一个领导人任期内,制度都可能发生改变。诺斯重点研究了制度变迁对经济绩效的影响,但是没有充分回答制度为什么会发生变迁。特别是,为什么有些国家的好制度变坏了,为什么一些无效率的制度能够长期存在?我认为,阿西莫格鲁等三人的主要贡献就体现在这方面。

在阿西莫格鲁等人看来,从博弈论的角度讲,民主就是一种制度化的承诺机制。在阿西莫格鲁和罗宾逊2001年发表的一篇文章中,他们认为一个国家的政治制度面对政变还是革命的威胁,因此可能发生逆转。民主的弊端是需要征收大量税收用于对穷人实行再分配,这必然加重对精英的剥夺,因此会促使精英政变,推翻民主政体。另一方面,在不民主的社会里,精英将穷人排斥在政权之外,此时穷人可能进行革命。当革命的威胁足够大时,精英就必须赋予穷人权利,此时民主出现了。总之,政治制度本身并不是稳定不变的。

假设一个国家处于低效率的制度环境,那么它为什么可以持续很久呢?阿西莫格鲁等人的解释是,掌权的精英集团拥有设计制度的权力,他们会倾向于设计对自己有利但是对社会未必有利的制度。具体来说,在2011年的一篇论文中,他们假设一个社会中包含富人和穷人。富人先掌权,但是希望转向民主,这将使用再分配政策,并且征税意味着要使用官僚。在特定情况下,富人通过选择某种无效率的政权结构能够利用政治庇护和俘获民主政策,从而减少再分配和公共物品,这就为官僚寻租创造了机会。如果穷人掌权,并且要扭转这种局面,就对官僚不利。因此,富人和官僚不仅会联合起来,而且会过度地扩大官僚的规模以便获得额外选票。此外,在一篇2008年发表的论文中,阿西莫格鲁等人认为,即便穷人通过集体行动或者革命的威胁,迫使精英集团放弃了部分法定的政治权力,但是精英依然能够通过投资于事实政治权力(如游说或动用准军事力量)来抵消法定政治权力上的损失。此时就会出现一种“被俘获的民主”(captured democracy),即民主政体虽然存在,但是其经济制度却是惠顾精英的。公允地说,阿西莫格鲁等人比较清醒地看到了西方民主制度的缺陷,而并非一味赞美。事实上,他2017年的文章《我们是抵制特朗普的最后防线》,批评美国联邦制度在宪法设计上存在缺陷,无法阻止特朗普这样的人上台执政。

三、制度的经济绩效

诺贝尔经济学奖得主诺斯对经济史的研究,以及诺贝尔经济学奖得主科斯和威廉姆森等人对企业和治理机制的研究,早已证明了制度对经济绩效的重要性。但是,在技术上,人们依然存在一个巨大的争议:究竟是好的经济制度促进了经济增长,还是经济增长反过来推动了好的制度出现呢?这个类似于“先有蛋,还是先有鸡”的难题,被这次获得诺奖的阿西莫格鲁三人组在2001年的一篇文章中巧妙地破解了。

阿西莫格鲁等人发现,同样是非洲大陆的殖民地,为什么有的殖民地国家经济比较好,而有些殖民地国家经济比较差呢?他们认为,关键是有好的制度。他们在研究设计中构造了一个逻辑链条:当地殖民者的死亡率会影响殖民者的生存概率,后者会影响殖民者选择长期的好制度还是短期的坏制度,然后制度决定了当地的经济增长。在这里,当地殖民者的死亡率是一种工具变量(IV),它不会影响当地人的健康和当地的经济增长,只能通过殖民者的制度选择影响当地的经济增长。因此,这有助于识别制度和经济增长之间的因果关系。

此外,他们还通过大样本、长时段的跨国研究,反击了一些竞争性假说,包括地理位置决定论、文化决定论和人力资本决定论。他们指出,1500年时富裕的国家,如印度和美洲,现在变得非常贫穷,而当时贫穷的北美、新西兰和澳大利亚,今天则成为富裕的国家。他们将这种现象称为“财富逆转效应”。地理位置决定论和文化决定论难以从时间线上解释财富逆转效应的存在,但制度决定论能有效地解释财富逆转效应。他们认为,在人口密集和资源丰裕的殖民地,殖民者建立的制度仅仅是为了便于资源掠夺而非保护产权;而在人口稀少的地区,他们反而有兴趣建立某种保护产权的制度。这就是制度逆转。这一逻辑同时解释了流行的“资源诅咒”现象。

四、对中国的启示

虽然阿西莫格鲁等人的研究主要是基于西方国家的历史和现实,并且他们有些涉及中国的理论分析并不完全令人信服。但是,他们基于严谨的数理模型和计量经济学分析所论证的制度起源、变迁和经济绩效的观点,对中国同样具有启发意义。

首先,国家能力非常重要。在阿西莫格鲁等人看来,民主的脆弱性在于其非常依赖于税收等再分配手段,而这是一把双刃剑。因此,即便是民主体制,也需要提高国家能力。这里说的国家能力,主要是两种能力:征税和维护社会稳定。当代经济学的研究也多次证明,不管是什么政体,国家能力对于经济增长都非常重要。

其次,制度的包容性很重要。阿西莫格鲁和罗宾逊在《国家为什么会失败?》一书中,强调了包容性制度的重要性。民主体制的一个优势,是能够吸纳广泛的民主作为政治参与者,从而减少了对立者,促进了社会稳定和经济增长。实际上,世界银行早些年提出的“包容性增长”,很可能受到了这一观点的影响。中国推行的普惠金融和共同富裕,本质上也是一种包容性政策。

再次,可置信的承诺很重要。在不同利益集团的博弈过程中,要让掌权的精英阶层承诺制订对民众有利的政策,需要一种约束机制。从这个角度讲,树立政府公信力非常必要。特别是在宏观调控中,要有效刺激经济,刺激政策必须取信于民,这其实就是可置信承诺的问题。

最后,产权保护很重要。当下,中国正在制定《民营经济促进法》,以便为民营经济的健康发展从制度上保驾护航。根据制度经济学研究,关键的制度安排是保护民营企业家的财产权和人身安全,稳定他们的政策预期,才能激发他们的企业家精神。

(聂辉华系中国人民大学经济学院教授,国家发展与战略研究院研究员。本文2024年10月29日发表于中国财经报理论版,发表时略有修改。)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号