【按】本文的初稿写作于2017年,距今即将8年了。在这8年中,几位作者先后毕业,其中一位离开了学术界。我邀请了新的作者加入,并对文章进行了大幅度的修改。幸运的是,文章终于在国内著名期刊《世界经济》发表了。这篇文章的意义,不仅在于告诉人们,安全生产和经济效益可以两者兼得,更重要的是为破除“内卷式竞争”提供了一个新的思路——政府管住该管的,市场淘汰掉差的。我过几天会在B站上录制一个视频,详细介绍。——聂辉华 2025年3月22日

《安全与效益可以兼得: 来自中国煤炭行业的证据》

聂辉华(中国人民大学)

桂林(南京大学)

阮睿(中央财经大学)

内容提要:21世纪以来,中国煤炭行业的生产安全水平和经济效益同时提高,这与企业生产安全和效益之间存在冲突的传统观点相违背。为解开这一 “悖论”,本文构建一个包含安全监管的古诺模型,证明安监部门从属地管理体制变成更严格的垂直管理体制后,企业安全投入增加,负外部性更大的企业被淘汰,市场集中度提高,在位企业安全投入和利润率同时提高 并且垂直管理体制比属地管理体制能更好地防范管制俘获。然后,本文将各省分批设置垂直管理的煤矿安监局政策作为自然实验,采用多期双重差分方法进行检验, 发现安监局实施垂直管理后,煤矿企业安全投入增加,死亡人数减少,经济效益提高。本文的研究为在新发展阶段实现 “统筹发展和安全” 这一重大方针提供了理论支持。

关键词: 安全 效益 煤矿 监管 俘获

出处:聂辉华, 桂林, 阮睿. 安全与效益可以兼得:来自中国煤炭行业的证据[J]. 世界经济, 2025, 48(3): 59-89

一、引言

长期以来,人们认为企业在生产安全和经济效益之间存在冲突。因为增加安全投入,就意味着要提高总的生产成本,从而降低利润。对发展中国家的企业来说,安全投入是一笔不低的费用,导致企业会想办法规避。按照中国国务院1979年的一份文件[1]规定,企业每年应该在固定资产更新和技术改造资金中提取百分之十到二十(矿山、化工、金属冶炼企业应大于百分之二十),用于改善生产安全,不得挪用。为了节约这笔费用,四十年后还有不少企业难以满足这一规定或者干脆规避这一规定。例如,2017年,济南市410家建筑施工企业实行了安全考核,其中不合格的企业有33家,规避考核的有68家,两者合计101家,占全部考核企业的大约四分之一。[2] 即便在经济水平发达的西方国家,安全投入对企业来说也意味着较大的财务压力。例如,一家名为Patterson-UTI的美国石油和天然气开采公司2001-2010年花在生产安全方面的投入高达1.5亿美元,占在此期间总收入的大约7%或者销售及管理费用的32%(Cohn and Wardlaw,2016)。在增加成本和降低效益的冲突方面,环境保护和生产安全面临同样的难题。[3] 例如,Greenstone(2002)推断,美国《清洁空气法》实施的前15年(1972-1987年),受管制地区大约减少了59万个工作岗位和370亿美元的资本存量,以及750亿美元(1987年货币单位)的产值。[4] 从现实情况来看,一方面,统筹发展和安全是党中央基于新发展阶段的新特征新要求,为防范化解各类风险挑战而确定的重大工作方针;另一方面,实现“碳达峰”和“碳中和”是中国在全球气候变暖的背景下,向世界做出的庄严承诺。因此,能否破解安全(环保)投入和效益提升的两难冲突,不仅关乎很多企业或行业的发展前景,更是中国实现高质量发展和全球实现可持续发展而亟待破解的难题。

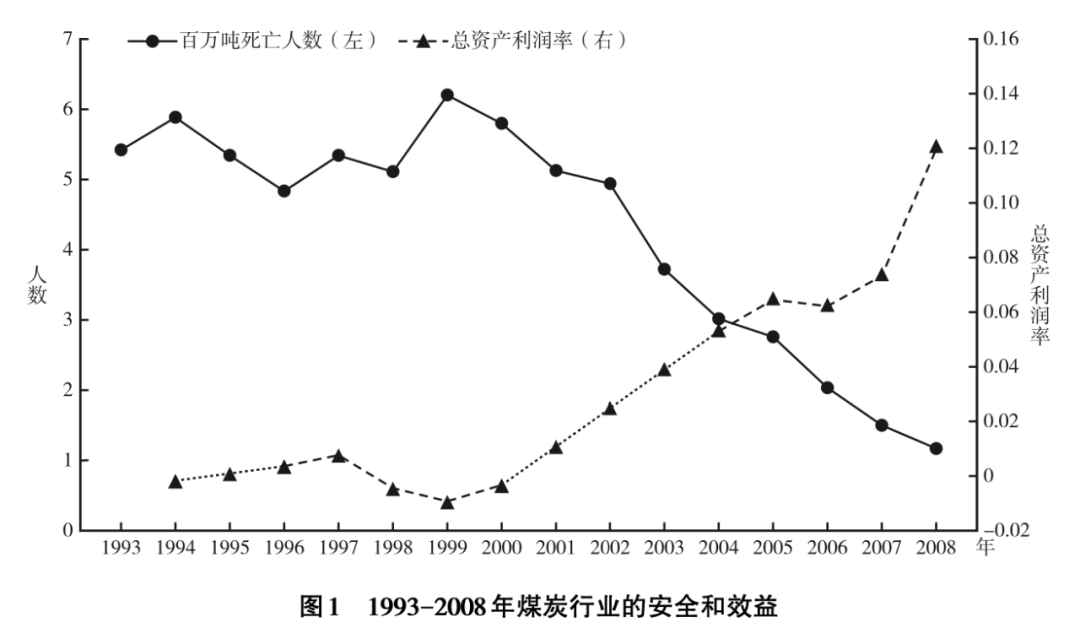

幸运的是,中国煤炭行业的发展经验为我们破解这一难题提供了启迪。中国煤炭行业一度被认为是生产安全的重灾区,因矿难导致的死亡人数可能是全球最高(Wang,2006)。因此,煤炭行业是观察安全生产和经济效益的典型样本。图1展示了1993-2008年中国煤炭行业安全生产和经济效益的变化趋势。我们用百万吨煤死亡人数衡量生产安全(左轴),用总资产利润率衡量经济效益(右轴)。图1显示,1999年之后,每百万吨煤死亡人数快速下降,从1999年的6.20人下降到2008年的1.17人。这表明,中国煤炭行业的生产安全水平在明显提高。事实上,煤矿治理是近二十年来最成功的公共管理实践之一(聂辉华等,2020)。全行业的总资产利润率在2000年之前呈下降趋势,但是在2000年之后明显提高。总体上,2000-2008年中国煤炭行业出现了生产安全水平提高和经济效益提高这种良性的“双高”现象,这与传统观念是相反的。

中国煤炭行业的“双高”现象促使我们反思关于安全与效率相冲突的传统观点。[5] 通过梳理煤矿安全监管体制的变迁及其对企业行为和绩效的影响,我们认为,传统观点之所以无法解释煤炭行业的“双高”现象,是因为传统观念只关注了单个企业的安全投入和效益之间的冲突,而忽视了安全监管通过改变市场结构对企业效益产生的影响。为了解开上述“悖论”,本文首先构造了一个包含安全监管的古诺模型,证明安监部门从属地管理体制变成更加严格的垂直管理体制后,一方面企业的安全投入会增加;另一方面,当严格的安全监管导致外部性内部化的成本足够高时,落后产能会被淘汰,市场集中度也会随之提高,这导致以生产外部性小的在位企业为主的行业利润率提高。然后,我们放松假设条件并考虑管制俘获的情况,发现主要结论依然稳健,并且垂直管理体制比属地管理体制更有利于减少寻租。由此可见,严格的安全监管可以发挥“优胜劣汰”的效果,在提高企业安全投入的同时,提高利润率。这说明,对企业来说,安全和效益并非“鱼和熊掌不可兼得”,而是可以在一定条件下两者兼得。

山西煤炭行业的变迁与我们的理论模型比较相符。山西省是中国煤矿产量最高的省份,约占全国煤炭产量的四分之一。2008年之前,山西煤矿在产业组织方面呈现“多、小、散、乱”的格局。仅2006年和2007年,山西省就发生了多次重大矿难事故和特大矿难事故(汤球,2011)。2008年9月2日,山西省发布《关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》,推行煤矿企业规模化管理,主要标准是将年产能低于300万吨以下的煤矿关闭。“煤改”之后,全省煤矿企业数量从2008年的2600座减少到2010年的1053座。2009年四季度,全行业上缴税金同比增长6.42%,煤矿事故起数和死亡人数同比分别下降40%和32%。[6]

在文章的主体部分,我们利用中国工业企业数据库中的煤矿企业进行计量检验。为了解决计量经济学上的内生性问题,我们将2000-2005年全国部分省份分批设置垂直管理的煤矿安监局这一政策看作准自然实验,采用多期双重差分方法检验安监管理体制变化对煤矿企业生产安全和经济效益的影响。我们发现,当一个地区实行垂直管理体制之后,相对于实行属地管理的煤矿企业,在安全投入方面,煤矿企业的人均生产经营用固定资产显著提高;在安全绩效方面,煤矿企业降低了大约47%的事故死亡人数;在经济效益方面,煤矿企业的总资产收益率显著提高。这表明,监管部门实行垂直管理后,确实能够同时提高企业安全投入和生产效益。此外,实行垂直管理后,煤矿企业的寻租支出也显著减少了,这从另一个角度增强了以上结论。

在回归分析中,我们使用了多个指标度量安全投入、安全绩效和经济效益,均得到了稳健的结果。为了消除可能的内生性问题,我们还做了一个安慰剂检验,即让安监机构的垂直管理改革随机发生在任何一个企业-年份上,构建“伪”关键解释变量重新估计基准回归模型,并重复1000次。结果表明,基准回归的结果不是随机发生的,垂直管理改革与煤矿企业行为或绩效变化之间存在因果关系。进一步的机制分析表明,煤炭行业的安全生产实行垂直管理体制之后,企业效益的提高主要来自成本加成(markup)的提高,而成本加成提高反映了市场集中度的提高。这与理论模型的预期完全一致。

本文对三类文献有贡献。第一类文献最密切相关,是关于矿难原因的研究。Wang(2006)认为,缺乏独立监管是导致中国矿难频仍的主要原因,而肖兴志等(2011)认为一刀切式的监管反而提高了煤矿的死亡率。聂辉华和蒋敏杰(2013)、Jia and Nie(2017)认为,信息不对称条件下的地方政府和煤矿企业之间的政企合谋是导致矿难的主要原因。此外,还有学者从产权(白重恩等,2011)、安全投入(陶长琪和刘劲松,2007)、工人素质(Tu,2007)和融资约束(Nie and Zhao,2017)等多个角度分析中国矿难爆发的原因。[7]

在更广泛的意义上,矿难研究属于近几年迅速增加的生产安全或职业安全(workplace safety)研究,这类文献从经济学、金融学和管理学等不同角度考察了影响生产安全的因素。在经济学文献中,Fisman and Wang(2015)发现有政治关联的企业跟无政治关联的企业相比,事故死亡率高出两到三倍。Donado and Wälde(2013)在理论上证明,工会通过收集关于生产安全的信息,可以内部化给单个工人面临的健康外部性和加总的劳动供给外部性,从而减少安全事故。公司金融学者高度关注财务状况对生产安全的影响。Filer and Golbe(2003)发现对于毛利润很低的企业来说,高负债会导致企业在生产安全方面投资更多。然而,Moussu and Ohana(2014)、Cohn and Wardlaw(2016)都发现,负债率更高的企业会削减安全投入,从而导致更高的工伤率。Cohn et al.(2021)发现,私募股权(PE)收购一家公司后会努力降低工伤率,因为更安全的公司更有利于被收购企业上市(IPO)。还有一些学者从会计和管理的角度分析了影响生产安全的因素。例如,Caskey and Ozel(2017)发现那些刚好满足分析师预测的企业,与那些低于或者明显超过分析师预测的企业相比,有更高的职工受伤率。然而,Bradley et al.(2021)却发现,更多的分析师关注会带来更多的监督压力,从而导致更少的工伤率。Haga et al.(2021)从管理学的角度提出,强有力的公司CEO为了塑造个人声誉,会更加重视生产安全,从而导致更低的工伤率和疾病率,但拥有股权的CEO则会做出相反的行为。与上述文献不同的是,本文不仅揭示了监管体制改革是影响生产安全的体制性原因,而且能够缓解生产安全和经济效益的两难冲突。显然,如果生产安全与经济效益之间存在冲突,即便找到了影响矿难(或生产安全)的原因,在政策上也未必可行。在这个意义上,本文与已有的生产安全文献是互补的,并且具有积极的政策含义。

第二类文献是关于政府机构垂直管理与属地管理的优劣比较。一部分文献认为,监管部门承担任务的类型决定了哪种管理体制更优。例如,王赛德和潘瑞姣(2010)、皮建才(2014)认为,如果地方政府承担的经济增长任务和社会发展任务相互冲突,那么承担社会发展任务的机构应该实行垂直管理。另一部分文献认为,监管绩效考核的难易程度决定了垂直管理和属地管理的效率。尹振东(2011)发现,只有当监管绩效容易考核时,垂直管理的监管部门才更有可能阻止坏项目的实施。此外,尹振东和桂林(2015)发现两种体制下的监管努力相对大小并不确定,但是垂直管理体制下确实会有更多企业依法生产。上述文献均为理论文章,并且主要是从监管者的角度比较体制优劣,同时假设企业行为只体现在单一维度上(例如,选择好项目还是坏项目)。而本文采用企业层面的数据实证检验了属地管理和垂直管理体制对企业行为和绩效的影响,并假设企业在安全投入和生产投入两个维度上进行决策,因此丰富了对监管体制的比较研究。

在更广泛的意义上,本文还与管制经济学文献,特别是环境管制文献相关。著名的“波特假说”认为,政府对环境的严格管制会促使企业从事环境保护方面的技术创新,从而提高竞争优势并获得良好的经济效益(Porter,1991;Jaffe and Palmer,1997)。[8] 这似乎与本文关于安全管制提高企业经济效益的主要观点类似,但实际上两者有不同的影响机制。波特假说的机制是,环境管制通过技术创新提高企业的经济效益,而本文的机制是安全管制通过淘汰落后产能提高企业的经济效益,即前者强调企业内部的技术创新,后者强调企业外部的市场环境。当然,这两种机制在现实中是互补的。因此,尽管本文的研究对象是生产安全,但是本文揭示的机制对环境管制也有参考意义。

本文剩余部分的安排如下:第二节介绍中国煤矿安全监管的制度背景;第三节构建了一个理论模型,为计量分析提供一个分析框架;第四节是计量回归分析,验证了不同监管体制对企业行为和绩效的影响;最后是结论。

(其余部分略)

——————————————

[1] 该文件的名称为《国务院批转国家劳动总局、卫生部关于加强厂矿企业防尘防毒工作的报告》(国发〔1979〕100号),发文日期为1979年4月9日。

[2] 来源:《济南33家建筑施工企业被亮“红牌” 安全生产问题多》,《济南日报》,2017年1月18日,链接为。

[3] 生产安全和环境保护实际上属于同一类活动,维基百科将它们归为一个大类“Environment, health and safety(EHS)”,都属于避免生产活动伤害任何人的领域(,_health_and_safety)。一些学者将它们统称为“风险监管”(risk regulation)(Viscusi,2007)。一些中国的地方政府已经将两类业务合并为一个机构管理。例如,江苏省无锡市新吴区、甘肃省会宁县、山东省淄博市文昌湖区、安徽省合肥市蜀山区等地区都设立了安全生产监督管理和环境保护局。本文对生产安全投入的分析同样适用于环保投入等其它类似企业活动。

[4] 类似研究还包括Ambec et al.(2013)、He et al.(2020)等。

[5] 我们选择煤炭行业作为分析对象的另一个原因是,在中国这样一个“富煤贫油少气”的发展中大国,煤炭在国民经济运行中发挥了非常重要的作用。同时,煤炭行业也是研究政企关系、经济管制和能源供给体系调整的绝佳研究对象。从这个意义上讲,本文虽然以煤炭行业为例进行分析,但是研究结论具有一定的普遍意义。为此,我们感谢一位审稿专家的提示。

[6] 央视网新闻报道,《发改委、能源局通报山西省煤矿企业兼并重组成果》,链接为。

[7] 聂辉华等(2020)对矿难原因做了一个比较全面的综述。

[8] 不过,大部分经验研究发现,环境管制会提高企业在环保方面的技术创新投入(“弱波特假说”),但未必能提高企业的经济效益(“强波特假说”)(Ambec et al.,2013)。

下载全文、附录以及过程文件,请访问《世界经济》杂志社官网,或点击阅读原文。本文链接为#bccl。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号